| Mercredi 1er avril. Vidange

régulière — chemin vers la

clarté. Billet garanti sans extrait de poisson. Jour d'introspection. Avant de n'être quelques heures que ma plus simple expression — mon corps, son bon ou son mauvais fonctionnement —, je manifeste encore une fois l'essence de mon être au monde en peaufinant l'envoi de la sélection mars 2009 des Flux Litor. Accessoirement, si les choses avaient mal tourné, je peux le dire maintenant, c'eût été mon testament... À dix heures, T. et moi partons pour l'hôpital Toranomon où, comme l'an dernier, je dois subir une coloscopie. Ce qui veut dire ingurgiter sur place deux litres de Niflec en deux heures (pas agréable mais moins pénible, je crois, que les 4 litres salés parfois prescrits en France), avec vidange régulière — chemin vers la clarté, on sera d'accord pour que je ne donne pas de détails —, puis, comme d'autres patients ne sont pas prêts, passer en salle des machines bien en avance sur l'horaire et m'en sortir à 14 heures. Rien à signaler pour cette année, sinon le succès de notre alimentation surveillée. Il y aura peut-être quelque chose à enlever l'an prochain ; rendez-vous est pris. Le plus difficile a quand même été, au milieu de la nuit, cette inédite douleur ventrale qui m'a mené droit — quoique penché — aux toilettes où j'ai passé un sale quart d'heure. Après la sieste et une première bolée d'udons (T. en avait profité pour jeûner comme moi depuis hier soir, sans doute pour fêter son anniversaire sur un mode original), et puisqu'on a déjà passé — foutue pour foutue — la moitié de la journée dans le médical, démarrons une suite de cinq épisodes de Grey's Anatomy qui nous amène à minuit passé au beau milieu de la série 2. Ainsi qu'à la conclusion que c'est très addictif, et tout à fait le contraire de la série Lost. Dans Lost, tout est exceptionnel et on n'arrive jamais à la fin de comprendre vraiment quoi que ce soit. Dans Grey's Anatomy tout est courant, c'est ce qui arrive tous les jours dans les hôpitaux, chaque cas médical a une fin compréhensible et les vies des internes et assistants sont, elles aussi, dans un sens, communes — ce qui n'empêche nullement les surprises, suspenses, mensonges, drames, etc. La réussite tient à la sympathie et aux différences de caractères des six ou sept personnages principaux, formant l'isotopie amicale sur le fond de laquelle viennent les cas médicaux, les pathologies dans toute leur diversité (une série dans un service spécialisé n'aurait eu aucune chance, et les séries consacrées aux urgences sont trop stressantes pour être agréables). Et un pixel mort, un ! |

| Jeudi 2

avril 2009. Cœur ouvert dans un ascenseur. « Internet, agora où nous allons devisant avec des amis de rencontre, ponctuant notre dialogue philosophique d’un grain de raisin sucré gobé à la même grappe ou d’un baiser (et la brise froisse un peu nos toges, à moins que ces effets de drapé ne soient de simples jeux de lumière sur nos écrans). Puis un gorille d’une bourrade met fin à ce désordre et rétablit la foire d’empoigne.» (Éric Chevillard, L'Autofictif n° 523, du 31 mars 2009) La loi est votée dans toute son iniquité liberticide Vu un court métrage d'animation signalé par T., La Maison en petits cubes (Kato Kunio, 2008) — loué au vidéo-club alors qu'il est téléchargeable sur Youtube, mais pas avec la même qualité d'image. C'est beau, c'est triste, ça calmerait un hadopiste.  Après le violent orage d'hier soir et les coups de vent qui

accompagnent le retour du soleil, on se demande bien ce qui va arriver

aux cerisiers... Partons en reconnaissance jusqu'au sanctuaire

Yasukuni, à la fois repaire de l'extrême-droite et

foire populaire avec grillades et buvettes. Bien que ce soit jeudi, il

y a déjà foule goguenarde et grignotante,

allées descendues au rythme des aïeux, groupes

s'entre-photographiant, paquets compacts déposés

par autocars, façon Mont Saint-Michel ou Pigalle. Et

l'insolente

floraison tient aux branches, même pas encore à son comble.

Après le violent orage d'hier soir et les coups de vent qui

accompagnent le retour du soleil, on se demande bien ce qui va arriver

aux cerisiers... Partons en reconnaissance jusqu'au sanctuaire

Yasukuni, à la fois repaire de l'extrême-droite et

foire populaire avec grillades et buvettes. Bien que ce soit jeudi, il

y a déjà foule goguenarde et grignotante,

allées descendues au rythme des aïeux, groupes

s'entre-photographiant, paquets compacts déposés

par autocars, façon Mont Saint-Michel ou Pigalle. Et

l'insolente

floraison tient aux branches, même pas encore à son comble.Nous croisons aussi quelques files de costumes trois-pièces à tête patibulaire mais presque. T. me dit que le petit paquet blanc que chacun de ces hommes tient à la main est un cadeau qui n'est donné que dans l'enceinte du sanctuaire. Sur le chemin du retour, tout près du Saint-Martin, T. entre dans une boutique de cuir pour demander s'il serait possible d'effectuer un trou dans une ceinture, et à quel tarif. Du haut de sa suffisance, l'artisan répond qu'un trou n'est pas une réparation, que d'ailleurs il ne fait pas de réparation. Quelle logique ? Il prend un poinçon métallique et un marteau, perce une chute de cuir qui traîne sur la table et donne le nom d'un grand magasin qui vend de tels outils. De nouveau dans la rue, T. fulmine. D'ailleurs, dit-elle, les meilleures peaux sont directement vendues à Hermès et Vuitton, qu'est-ce qu'il croit qu'il lui reste, à ce c... Suite de Grey's Anatomy... Comment la mère de l'héroïne est finalement maîtrisée et comment on opère à cœur ouvert dans un ascenseur bloqué. Un mot, revenu plusieurs fois, m'intrigue. Je le repère dans une réplique, nous la repasse dix ou douze fois, et l'on se demande bien comment l'orthographier — on entend « siiijurz »... À l'aide de nos deux dictionnaires électroniques français / anglais / japonais, nous avons fini par trouver seizure, au pluriel : convulsions, crises, attaques... Une des phrases-clé de l'épisode 5 était : I hate you. Prémonitoire, pour Albanel et sa clique. |

| Vendredi 3

avril 2009. Cuit et crevé au balcon. En réponse à mon courrier matinal, j'apprends de Jean-Philippe Toussaint qu'il est en Chine. Je parlais de lui pas plus tard que dimanche dernier en revoyant le Chinzanso.  Taquin, il

me propose même de venir le voir à Canton dans les

tout

prochains jours. Ce qui m'est impossible, il le sait. Le semestre

universitaire va commencer, le cours à l'Institut aussi. Et

parce que Canton — Guangzhou — n'est pas tellement la porte à

côté que ça... Je le dis parce qu'il y

a toujours

des gens pour penser que la Chine et le Japon, c'est la même

chose. Comme si ceux qui habitent à Lyon ou à

Rennes

pouvaient comme ça d'un coup de tête monter sur Stockholm. Taquin, il

me propose même de venir le voir à Canton dans les

tout

prochains jours. Ce qui m'est impossible, il le sait. Le semestre

universitaire va commencer, le cours à l'Institut aussi. Et

parce que Canton — Guangzhou — n'est pas tellement la porte à

côté que ça... Je le dis parce qu'il y

a toujours

des gens pour penser que la Chine et le Japon, c'est la même

chose. Comme si ceux qui habitent à Lyon ou à

Rennes

pouvaient comme ça d'un coup de tête monter sur Stockholm.Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre que ça intéresse. Quelqu'un qui peut y aller. Ou qui y est déjà. Ou pas loin, et qui pourra s'y rendre. Soit pour le vernissage, le 10, soit dans les deux mois qui suivent. En tout cas, ça marche bien pour lui en Chine, ces temps-ci. Succès des traductions pas cantonné au Japon ; commencent à cartonner à Canton ! Et pas que pour du papier, il y a aussi photos et vidéos. Films même peut-être.  Cette

photo verte, ça me rappelle, en rouge, la coupe du monde de

football... quand on avait été passer, JPT, T. et moi,

quelques heures dans un restaurant branché de Shibuya qui avait

un grand écran retransmettant je ne sais plus quelle rencontre

des premiers jours (le 16 juin 2002, à 17h08). Cette

photo verte, ça me rappelle, en rouge, la coupe du monde de

football... quand on avait été passer, JPT, T. et moi,

quelques heures dans un restaurant branché de Shibuya qui avait

un grand écran retransmettant je ne sais plus quelle rencontre

des premiers jours (le 16 juin 2002, à 17h08).En tout cas, il le sait, on attend de voir ce qu'il va nous faire dans le réseau. Pour l'instant, rien. Il y a le site de Mirko, bien sûr, mais qui n'est plus tellement mis à jour, j'ai l'impression. Il y avait des vidéos de Pascal Auger, mais les pages ont disparu depuis un bon moment. Des questions de droits ? D'espace ? Quelques bouts de sites sur lui, ici ou là, y compris chez moi, des entretiens, quelques Jour-où... dans la revue Bon-à-tirer. Et c'est tout. Autant dire que tout reste à faire. Et je suis sûr que ça le titille... À part ça, sortie avec T. à Shinjuku. J'ai enfin trouvé une nouvelle housse pour nos vélos pliables, plus solide que la précédente dont le plastique a cuit et crevé au balcon du soleil l'été dernier. Et des gants de vélo, bien rembourrés, sans bouts de doigts. Passage au grand magasin Odakyu. Pour son anniversaire, on réserve à T. un des flacons numérotés de la version Japon de Mitsouko Fleur de lotus. Guerlain fête ses 90 ans en rajeunissant son mystère initial. Du pain au sous-sol chez Troisgros et son concept mal étudié — minuscule espace boulangerie surpeuplé voisinant un immense espace traiteur désert. Retour et dîner, pas de dévédés, ça sera deux épisodes de PJ ou rien. Je me fais les deux derniers Ateliers de création radiophonique : Au musée du sommeil et Nébuleuse Dandy — c'est nettement mieux que la télé. |

| Samedi 4 avril 2009. Longtemps, longtemps après la

bataille. Après sortie et dépliage de mon vélo, nettoyage à la chaussette usagée, léger huilage de la chaîne, gonflage des pneus, et c'est parti, casqué et ganté à travers la foule compacte des touristes hanamiques, jusqu'au Saint-Martin, histoire de prendre une table avant midi et d'y attendre tranquillement T., sirotant une bière en lisant Le Chercheur d'or, quand il est à la guerre, en France, en 1915. Et j'ai bien fait parce qu'à moins le quart, c'est déjà plein. Retour à la maison, après le poulet-frites, et reprise du travail, jusqu'au dîner avec 1408 (Mikael Håfström, 2008), film dont la réussite formelle, toute relative, n'a d'égale que l'inutilité — au moins de mon point de vue. D'ailleurs, on part d'une histoire de chambre hantée, qui autorise toutes les folies de l'imagination, et on retombe bien à plat sur un truc d'inconscient et de situation de famille. Suite à la lecture de l'excellent article d'Olivier Cazeneuve, Logique de l'argent et logique du pirate, dans Remue.net le 31 mars, je m'interroge à nouveau (presque comme chaque jour, mais maintenant avec ce nouvel éclairage et la belle assurance qu'il me donne), avec un exemple précis, sur ce qu'on peut appeler le gratuit et le payant dans l'internet, mes questions étant : quelle légitimité, quelle valeur ?... Pour le Magazine littéraire, donc, c'est mon exemple d'aujourd'hui, c'est l'accès aux archives, comme ces articles sur Claude Simon, puisque j'en copie un ci-dessous, qui est payant. On aurait pu — c'est qui « on », au Mag Litt.? — concevoir tout le contraire : le fonds ancien gratuit, comme produit d'appel pour le numéro tout chaud et payant (un peu comme dans une bibliothèque où je peux emprunter les numéros passés mais seulement consulter le dernier en date). D'autres médias font tout payer, c'est leur choix, égal à celui du papier (encore que le papier est en bibliothèque...). D'autres rien (Remue.net). D'autres donnent accès gratuit aux premières lignes, ou à un nombre limité de mots, puis proposent de payer pour la suite (c'est le cas du Mag Litt. pour ce qui est nommé payant : 1 article pour 2,50 €, et 4 tarifs de packs — notons le pack, comme la Kro). D'autres encore permettent de lire mais pas de copier, grâce à un programme sophistiqué... Alors l'article que je copie ci-dessous pour mes archives personnelles, il est gratuit maintenant, mais il deviendra payant dans quelques mois, alors qu'il ne sera plus d'actualité. Cet article, en soi, n'est pas inintéressant, mais il n'apporte rien de nouveau non plus, si l'on a ne serait-ce qu'une petite connaissance de Claude Simon. On pourrait même dire, du point de vue du chercheur, qu'Oliver Rohe, avec toute sa bonne volonté et sa sincère admiration simonienne, arrive longtemps, longtemps après la bataille, et qu'il a tout de même soit beaucoup de toupet soit encore plus de naïveté de nous livrer cette approche déjà maintes fois approfondie depuis les années 1960-1980 par des articles de presse, de revues, des essais, des thèses universitaires, des colloques et des émissions de radio. Bien sûr, cela dépend du lecteur, et celui du Mag. Litt. n'est pas celui de la RSH ou de la revue Critique, il faut juste l'informer de la double actualité, le dernier opuscule simonien, d'une part, et le travail de Mireille Calle-Gruber, d'autre part, et c'est Oliver Rohe qui s'y colle. Et plutôt bien ! Merci, Oliver. Et les références à Deleuze, Rancière et Proust sont les bienvenues. Mais j'en reviens finalement à la question du public, ou du lectorat, quand Rohe écrit : « qu’est-ce qui nous rend l’œuvre de Claude Simon si essentielle ? », alors que pour la majorité des lecteurs du magazine, Simon n'est pas un auteur essentiel — ça se saurait, et il n'y aurait d'ailleurs pas à présenter l'œuvre de Claude Simon. Son nous est une convention d'auteur, un je d'autorité, mais que les lecteurs risquent bien de confondre avec un nous de groupe les incluant malgré eux. Et que dire du lectorat élargi de l'article en ligne ? * *

* Claude Simon, le parti de l'exactitudepar Oliver Rohe, Le Magazine littéraire, N°200904 - 04/2009Les raisons d’admirer l’oeuvre de Claude Simon ne manquent pas : son ampleur monumentale, sa structure complexe, sa phrase labyrinthique, la conception de l’Histoire qu’elle charrie, le foisonnement de sensations qu’elle met à jour, bref des milliers de raisons. Mais il y en a une sur laquelle j’aimerais m’attarder un peu plus, car d’elle pourrait découler, c’est une hypothèse, le mouvement, l’impulsion esthétique qui préside à son oeuvre, à savoir : « l’esprit d’exactitude » (expression que Claude Simon reprend au philosophe Alain). La séquence, filmée lors d’un entretien avec Peter Brugger ((L’un des documents récemment rassemblés par Mireille Calle-Gruber dans Les Triptyques de Claude Simon ou l’Art du montage (livre + DVD), Presses Sorbonne Nouvelle, 216 p., 27 euros.)), est la suivante : assis à son bureau, Claude Simon décrit un des objets disposés devant lui. Il aurait pu se contenter de dire que l’objet qu’il tient maintenant à la main est un paquet de cigarettes Gauloises. Ce qu’il ne fait pas, puisqu’il ajoute aussitôt que ce paquet est rectangulaire, de couleur bleue et illustré d’un casque. Sauf que ces nouvelles précisions, dont on pourrait se satisfaire, en éveillent nécessairement d’autres : le rectangle évoque une forme géométrique comme le triangle, le carré, etc. ; le bleu appelle la mer, une fleur, une tenue, etc. ; le casque suscite des images de métaux entrechoqués, de batailles, de guerres, etc. Le parti de l’exactitude exige ainsi de celui qui décrit qu’il entende pleinement, qu’il laisse affleurer ce réseau infini de correspondances, d’analogies et de contrastes que soulèvent les propriétés immédiates d’un objet. Bien sûr, ce qui est valable pour les objets physiques l’est aussi pour le reste (événements, souvenirs, sensations). Les implications de cette démarche a priori simple, qui tombe presque sous le sens, sont en réalité considérables. D’abord : la simultanéité. Un mot n’arrivant pour ainsi dire jamais seul, il héberge déjà en son sein tout un monde ou, comme le répétait Claude Simon à la suite de Lacan, « un noeud de significations ». Un casque dessiné sur un paquet de cigarettes est en même temps et de façon non hiérarchisée une image de métaux, de batailles, de guerres, etc. Cette simultanéité, qui invalide à elle seule la temporalité chronologique, est le moteur principal de la phrase simonienne, c’est-à-dire très longue, truffée de parenthèses, digressive, brassant des éléments hétérogènes sans hiérarchie apparente. Ensuite : puisque ce noeud de significations simultanées se révèle par définition inépuisable (en relever une revient à en manquer une infinité), le réel que nous décrivons est quelque chose d’inatteignable, dont nous ne pouvons, au mieux, que nous rapprocher, à la manière de la flèche de Zénon courant indéfiniment vers sa cible. Voilà ce que suggèrent, par exemple, les « etc.» qui concluent aussi bien qu’ils prolongent les descriptions dans Leçon de choses (1975). Mais la précision qui nous éloigne sans cesse du réel explique en retour, paradoxalement, cette densité, cette incroyable matérialité qui lentement s’épaissit et s’accumule dans la phrase de Claude Simon. C’est par ce déni du réel, entendu comme une donnée objective et disponible, que s’enclenche le processus d’accumulation de la matière. Enfin : la narration se construit davantage, sinon exclusivement, en fonction des ramifications du langage lui-même qu’en fonction d’un programme fixé à l’avance, lequel réduit souvent l’écriture à une vague formalité administrative, de moyen en vue d’une fin supérieure — l’histoire, la fable, le message, la morale. En d’autres termes, le sens ne précède jamais l’écriture — elle le défait le cas échéant —, mais en est le fruit ultime : il est, comme dirait Deleuze, production. Comment organiser les analogies, les passerelles, les correspondances qui surgissent inlassablement au fil de l’écriture ? À quel moment l’écriture fait nécessité dans la contingence de la langue ? Qu’est-ce qui, après tout, sépare cette pratique de l’écriture automatique ? Très exactement le travail, c’est-à-dire le montage, l’assemblage et l’emboîtement savant des éléments les uns dans les autres (en miroir, en contrastes, en symétries, Claude Simon en a multiplié les possibilités). Il désignait sa méthode de « bricolage » ; il faut le prendre au mot. Ce qui importe le plus dans une oeuvre d’art, soit-elle littéraire ou picturale, ce n’est ainsi ni la succession causale des événements, ni la vraisemblance ou la fidélité au modèle représenté, mais bien la qualité des rapports qui y sont bricolés, établis et révélés — rapports de couleurs, de formes, de textures, etc. Qu’est-ce qui, au-delà de la jouissance intense que procure sa lecture, au-delà de cette acuité du regard, de cette attention lente et indiscriminée aux choses, qu’est-ce qui nous rend l’oeuvre de Claude Simon si essentielle ? Disons une certaine conception de la littérature et du langage. À l’heure où l’on s’acharne en effet à assigner à la littérature une vocation prétendument réaliste, c’est-à-dire qui conçoit le réel non pas comme une matière diffuse dont la restitution par le sujet est vouée à l’incomplétude, mais comme une entité stable qu’il suffit d’aller chercher avec les dents ; à l’heure où on la somme encore de nous raconter des histoires (pas une narration : une histoire), d’inventer des psychologies, des personnages plus ou moins archétypaux auxquels le lecteur pourrait aisément s’identifier ; à l’heure où, enfin, on continue d’accréditer l’idée de génie, d’inspiration et de grâce divine dès qu’il s’agit d’écriture, Claude Simon est plus que jamais un contemporain exemplaire. Car ce que ses livres, et ce parti de l’exactitude, nous disent, c’est que la littérature est avant tout une recherche de formes générées par le langage, et qu’écrire « c’est le transfert d’un objet de sa zone de perception habituelle dans la sphère d’une autre perception » (Claude Simon cite ici Iouri Tynianov). Nous sommes là proches de ce que Jacques Rancière appelle le « dissensus », cette effraction, ou déchirure dans le sens commun — en cela, la littérature devient politique. Dans le premier volume de La Recherche, Proust évoque la tristesse, voire la terreur qu’éprouvait le jeune narrateur à l’idée de n’avoir rien à dire, alors qu’il était, déjà, rongé par le désir d’écrire. Cette crainte lui a été inculquée par des décennies de discours qui conditionnent l’écriture à ce préalable étrange : avoir quelque chose à dire. La Recherche va s’attacher à démentir cette drôle d’injonction, en montrant à quel point, par l’écriture, par l’attention précise aux choses, tout est digne d’être dit, sur un même plan, de la sensation la plus anodine à la métaphysique la plus élaborée — d’autant plus qu’il y a un lien entre elles. L’oeuvre de Claude Simon s’est elle aussi efforcée, avec des moyens similaires quoique complexifiés, de soustraire, de libérer la littérature du discours. |

| Dimanche 5 avril 2009. Convergentes files d'endimanchés. Un peu de temps pour lire le matin, ne serait-ce que quelques belles lignes, et la journée est sauvée de la banalité des jours. « De ses mains minuscules aux doigts assez forts, dans ses gants blancs de Chine, la reine Victoria, qui a trente-deux ans, salue la foule enthousiaste du Crystal Palace. Elle visite les stands qui exposent des onguents faisant office de sangsues, des prototypes de corsets tout coton, des entraves pour esclaves, des soies indiennes, des jarres, des candélabres, des machines à vapeur, un nouveau modèle de cuiseur de pommes de terre, une moissonneuse, un lit à alarme, de fausses chinoiseries, un fusil pour chasser l'esclave récalcitrant, des antiquités, du charbon. Victoria n'est pas encore l'impératrice des Indes au visage sévère. Mais de ses gants blancs de Chine, hauts, à boutons de nacre, elle célèbre en grandes pompes la religion industrielle de l'Angleterre : la trilogie de l'Utile, du Beau et du Bien. Pendant ce temps, les ouvrières de Chaumont traquent dans les journaux des gravures de la Reine, ces gants royaux de quelques millimètres, à peine dessinés sur papier gris, qui représentent plusieurs jours de leur vie laborieuse et sont le centre secret de cette Exposition universelle.» (Laure Limongi, Le Travail de rivière, p. [22])  Après

une nuit tronquée et trop d'heures à

l'écran, longue promenade réparatrice avec T.,

en évitant les zones à forte densité en

cerisiers, repérables de loin aux convergentes files

d'endimanchés qui

s'y rendent (alors qu'on a ce qu'il faut à la fenêtre de

notre palier). Après Kagurazaka, jusqu'à

Edogawabashi, puis découverte des quartiers d'Otowa et Kohinata,

tout en escaliers et en pavillons,

aucun commerce, aucune activité, et pas mal de caméras de

surveillance. Pas sûr que ça me plairait d'habiter

là-dedans. Puis descente des hauts de Myogadani, pas loin de

chez Laurent, en face de chez feu Jean-Christophe, escalier donnant entre

des tunnels près d'un dépôt de métros, vieux

murs de pierres herbues, zone qui devrait plaire à Philippe Vasset, et retour dans le bas quartier de Suido,

près de la rivière Kanda, d'où nous regagnons

notre quartier après avoir croisé le patron du French Dining et l'avoir félicité pour l'ouverture de sa boutique d'Iidabashi, Les Gourmands disent... Après

une nuit tronquée et trop d'heures à

l'écran, longue promenade réparatrice avec T.,

en évitant les zones à forte densité en

cerisiers, repérables de loin aux convergentes files

d'endimanchés qui

s'y rendent (alors qu'on a ce qu'il faut à la fenêtre de

notre palier). Après Kagurazaka, jusqu'à

Edogawabashi, puis découverte des quartiers d'Otowa et Kohinata,

tout en escaliers et en pavillons,

aucun commerce, aucune activité, et pas mal de caméras de

surveillance. Pas sûr que ça me plairait d'habiter

là-dedans. Puis descente des hauts de Myogadani, pas loin de

chez Laurent, en face de chez feu Jean-Christophe, escalier donnant entre

des tunnels près d'un dépôt de métros, vieux

murs de pierres herbues, zone qui devrait plaire à Philippe Vasset, et retour dans le bas quartier de Suido,

près de la rivière Kanda, d'où nous regagnons

notre quartier après avoir croisé le patron du French Dining et l'avoir félicité pour l'ouverture de sa boutique d'Iidabashi, Les Gourmands disent...Je m'attelle à nouveau à la préparation d'un programme de cours de lecture & phonétique — que j'aurais dû finir il y a deux semaines. N'en produis qu'un quart, rattrapé par un mal de tête. La position ? Le manque d'exercice ? Le sommeil en retard ? Pour nous distraire en dînant, Hancock (Peter Berg, 2008). J'avais vu quelques extraits des effets spéciaux, que j'avais trouvé marrants, mais je ne m'attendais pas à un scénario si étonnant : un super-héros aigri, alcoolique et rejeté, qu'un Christ démarcheur tente de rééduquer (Jason Bateman, qui ressemble d'ailleurs à Antoine Compagnon en plus jeune), la connexion de la BD à la mythologie. |

| Lundi 6 avril 2009. Jour entre des tuyaux. Au réveil, j'apprends coup sur coup les violences de Strasbourg et de Bastia, le tremblement de terre d'Italie et le survol du Japon par un objet nord-coréen non identifié. Ça fait beaucoup. Et qu'y puis-je ? « Il faut éviter de penser à ces difficultés que présente le monde, quelquefois. Sans ça, il deviendrait tout à fait irrespirable.» (Emmanuelle Riva dans Hiroshima mon amour, à 1:04:30, texte de Marguerite Duras, forcément — Alain Resnais lui écrivit du Japon en 1958 que le Japan Times l'avait alors nommée « Margrot Dora » ; c'était peut-être la première fois qu'on y parlait d'elle...) Une (encore) introuvable fissure nous permet de connaître les menus de friture des voisins d'à côté. Une fissure, un joint défectueux, un jour entre des tuyaux... Que sais-je ? Ce n'est pas encore irrespirable, mais cela dégrade un peu les relations de palier. Et ça finit par prendre plus d'importance que le reste... Voir Le Planétarium et la porte en question. Enregistrement des trois premiers épisodes de Roland furieux de l'Arioste, en feuilleton sur France Culture depuis lundi dernier. Je craignais que ce soit barbant, l'austérité d'un classique. Mais pas du tout ! C'est très enlevé, profond, surprenant, agréable. Comme je ne l'ai jamais entendu... Chaude recommandation ! « L’audacieuse jeune fille reste là toute la nuit, s’entretenant longuement avec Merlin, qui la persuade d’aller promptement au secours de son Roger. Puis, dès que l’air s’est embrasé d’une splendeur nouvelle, elle abandonne les chambres souterraines, à travers un long chemin obscur et sombre, ayant la magicienne avec elle. Et elles débouchèrent dans un précipice caché entre des montagnes inaccessibles aux gens ; et tout le jour, sans prendre de repos, elles gravirent les rochers et franchirent les torrents. Pour que la marche fût moins ennuyeuse, elles tenaient de plaisants et beaux raisonnements, et, s’entretenant de ce qui leur était le plus doux, l’âpre chemin leur paraissait moins rude.» (L'Arioste, Roland furieux, chant III) Déjeuner au Saint-Martin — oui, un lundi ! Parce qu'on n'a plus rien dans le frigo et pas beaucoup de temps. Puis je rejoins Catherine, Martine et Alexandre à Kayabacho où nous devons, dans un studio professionnel, enregistrer les textes à quatre voix pour un CD qui accompagnera un livre de français pour faux débutants. On s'amuse bien — et on finit dans les temps. |

| Mardi 7 avril 2009. Grâce aux poux. Matinée ensoleillée et studieuse — je lis même un bon moment sur le balcon, jusqu'à avoir trop chaud. Déjeuner avec T. dans la tour Shin-Marunouchi. Excellent teishoku, un peu comme à la campagne. Déchirants adieux à la gare de Tokyo — pour deux jours... Lecture dans le shinkansen : notre Chercheur d'or survit à la 1ère Guerre mondiale — grâce aux poux — et retourne, décoré, dans son île... (à compléter) Dans ma boîte aux lettres, après trois semaines d'absence, au moins deux kilos de publicités, de journaux de quartier gratuits, de menus de pizzas et de sushis à livrer. Quelle débauche de papier ! Beaucoup plus qu'à mon ancienne adresse... qui était plus loin du métro. Poésie Action. Je vais en vélo à l'Alliance et la trouve bien calme... C'est que, trop sûr de moi, je n'ai pas regardé le programme : il faut aller à Sakae, au Aichi Arts Center, c'est-à-dire en métro à six stations d'ici ! Finalement j'arrive un quart d'heure en retard et prends en cours la première performance, de Tokio Maruyama, toute en vibrations et contacts du corps avec scie, marteau et tondeuse à poils de nez. Puis c'est au tour de Seiji Shimoda, tendu dans un impressionnant ralenti de doigts dont on ne sait s'il est jeu d'enfants ou gigantomachie terrible. Rencontre — enfin — de Serge Pey, à l'occasion de sa performance. Chiara Mulas et lui ont commencé par nous enlever nos sièges (60 personnes environ) pour les entasser n'importe comment au milieu de la pièce. Puis ils les ont entourés de rubans de gros scotch pour en faire un bloc compact de près de deux mètres de haut et d'une dizaine de pourtour, et, puisque le scotch était face collante vers l'extérieur, déposer sur quatre ou cinq tours des feuilles de poèmes de Serge Pey et des feuilles blanches. Ce dernier enfile ensuite des chaussures entourées de bruyantes noix qui s'entrechoquent, avec lesquelles il entame une danse sacrée, sur fond de dodelidoo enregistré, en récitant un poème dont on ne comprend pas tous les mots — l'effet de brouhaha étant, je pense, en partie voulu. Très belle quasi-improvisation, finalement dédiée aux étudiants actuellement en lutte. Ce que le public d'ici a du mal à comprendre, ignorant qu'il est de la situation dramatique des universités françaises. Dîner dans une izakaya où l'on fait joyeusement plus ample connaissance, Serge Pey me donnant aussi — hélas — d'alarmantes et terribles nouvelles d'un ami commun... |

| Mercredi 8 avril 2009. Me déconnecter deux ou trois ans entiers. Suis témoin d'une forte accélération du temps. Déjà trois jours de retard. Incapacité totale d'écrire ce qui se passe, tellement ça s'enchevêtre, un peu comme un carambolage [d'ailleurs, je n'achève cette page que dimanche...]. Sans pour autant que ce soit fantastique — ou peut-être même intéressant. Ça m'a fait repenser à ce qu'écrivait Philippe il y a un mois... (Faut que je retrouve...) Des courses, des préparations de cours, des réunions, quelques minutes d'infos, et quand même l'écoute d'un Carnet nomade consacrés en décembre-janvier à Le Clézio — maintenant que mon cours commence à être bien bâti, réticences comprises, ça prend un autre relief grâce à tous ces détails de l'enregistrement sur place, à l'Île Maurice... Et vaut en partie pour l'Île Rodrigues. « Je pense au Corsaire inconnu, qui a dormi peut-être sur cette grève, il y a si longtemps. Peut-être a-t-il connu ce vieux tamarinier qui gît maintenant sous la terre ? N'a-t-il pas regardé avidement ce ciel qui l'avait guidé jusqu'à l'île ? Allongé sur la terre douce, après la violence des combats, les meurtres, c'est ici qu'il a goûté la paix et le repos, abrité du vent de la mer par les cocotiers et les hyophorbes. J'ai franchi le temps, dans un vertige, en regardant le ciel étoilé. Le Corsaire inconnu est ici même, il respire en moi, et c'est avec son regard que je contemple le ciel. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? La configuration de l'Anse aux Anglais est celle de l'univers. Le plan de la vallée, si simple, à chaque instant n'a cessé de s'agrandir, de se remplir de signes, de jalons. Bientôt cet entrelacs m'a caché la vérité de ce lieu. Le cœur battant, je me lève d'un bond, je cours vers ma hutte, où la veilleuse brûle encore. À la lueur tremblante de la lampe, je cherche dans mon sac les cartes, les documents, les grilles. J'emporte les papiers et la lampe au-dehors, et assis face au sud, je compare mes plans avec les dessins de la voute céleste.» (Jean-Marie Gustave le Clézio, Le Chercheur d'or, p. 334) Toujours pas de connexion au réseau dans le nouvel appartement et c'est un nouveau mode de vie qui s'instaure petit à petit, même s'il y a encore quelques cartons à déballer : trier des documents (ranger ou jeter), visionner d'anciennes vidéos (voir et jeter), écouter des disques (aimer ou jeter). Sans parler des émissions littéraires déjà enregistrées — et il y en a tellement que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter !... Depuis 10 ans que j'en accumule, je pourrais me déconnecter deux ou trois ans entiers, au moins, et n'écouer que ça, arrêter le blog, publier des recherches, apprendre le japonais. Que de tentations... « La tentation est de plus en plus forte, celle d’arrêter, de ne plus mettre à jour, de ne plus travailler à ce qui finit par excéder parfois mes capacités propres de maintien, ce que je ne me résous naturellement jamais à faire, ce serait un tel sentiment d’échec et d’abandon. Ou alors il faudrait que je trouve le moyen de mettre en pause, en jachère, quelques temps, le temps que la terre se repose un peu, qu’elle reprenne vie, si toutefois je parviens alors à reprendre le fil là où je l’ai laissé. Mais je me connais, la pause, le repos, l’abandon encore moi, inacceptable, le vin est tiré il faut le boire jusqu’à la lie, et je finirai bien par combler ce retard, j’aurais alors le sentiment d’avoir vaincu, oui, un sentiment de triomphe, aussi modeste soit-il, sensation tellement fugace et éphémère parce que dès le lendemain la lutte reprendra, inéquitable, disons-le tout net, le flot est intarissable et mes capacités pour l’endiguer s’amoindrissent tout comme les forces quittent et reculent peu à peu dans le corps des vieux. Et je n’aime pas cette inquiétude qu’un jour, je serais moins fort que ce qui est déjà plus fort et plus grand que moi. Il est sévère et cruel le temps face à celui qui tente vainement d’en freiner un peu l’écoulement.» (Philippe De Jonckheere, Bloc-notes du Désordre, le 10 mars 2009) |

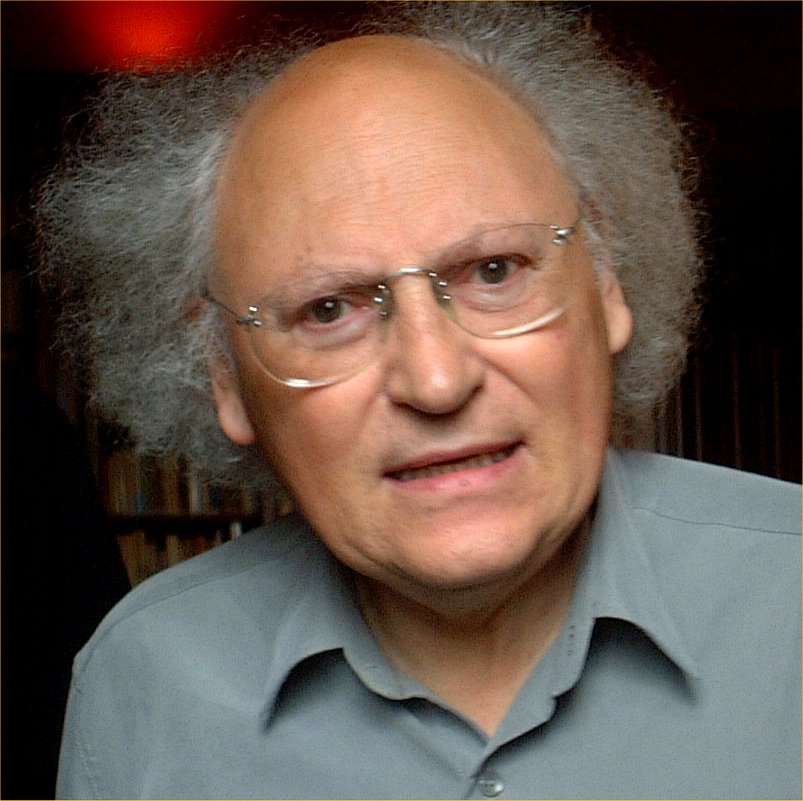

| Jeudi 9 avril 2009. Avec des rideaux noirs. Reprise des cours — trois d'un coup, c'est l'électrochoc. Avec une nouvelle collègue qui n'est autre que la Sophie des mercredîners (dont on ne sait encore s'ils reprendront un jour). Dans la série des choses qui reprennent, David et moi avons décidé de retourner au ping-pong dès mardi... Mes étudiants de première année ont l'air bien communicatifs. C'est de bon augure : pas de mijaurées pour les exercices de prononciation du RRRrrrrrrr, par exemple. Le séminaire, enfin, démarre aussi très fort avec les infos administratives nécessaires, suivies tout de même d'une première demi-heure d'Hiroshima mon amour. Pas un murmure dans la salle (j'ai enfin eu une salle avec des rideaux noirs). Shinkansen. Dans lequel le Chercheur d'or continue à chercher et à comprendre, pour accéder chaque fois à un autre niveau. Un roman mystique, finalement. Mais sans que l'écriture m'amène à quelque adhésion que ce soit.  Plus

tard, dans la soirée, le courrier d'une amie nous informe de la

mort d'Henri Meschonnic. Nous vérifions en ligne où il y

a déjà un article du Nouvel Obs et du Magazine

Littéraire, ainsi que quelques blogs. Pour Litor, je choisis

l'annonce par Lignes de fuite... Pas la peine d'aller où l'insinuation et la haine se débrident déjà. Plus

tard, dans la soirée, le courrier d'une amie nous informe de la

mort d'Henri Meschonnic. Nous vérifions en ligne où il y

a déjà un article du Nouvel Obs et du Magazine

Littéraire, ainsi que quelques blogs. Pour Litor, je choisis

l'annonce par Lignes de fuite... Pas la peine d'aller où l'insinuation et la haine se débrident déjà.Lui, au moins, il a vécu. La vigueur de ses ennemis en atteste. le silence de ses amis aussi, même s'il n'aura qu'un temps. Pour T. et moi, c'est l'abattement. Redoutée depuis les très mauvaises nouvelles apportées par Serge Pey mardi soir, sur le fond de ce que nous savions depuis de longs mois. Mais tellement de souvenirs... — à Tokyo, à Nagoya, à Kamakura, à Cerisy, à Chelles, à Paris — qu'on n'y croit pas encore. Extrait : Quand j’entre dans la poésie de Meschonnic

Je rentre à la meschon. Si c’est ce simplissime nous qui nous lie et que je lis dans ce qui nous noue je sais que c’est le poème qui dénoue ce qui nous ment qu’après lui rien ne dément ce qui nous noue Et c’est le dénouement |

Vendredi 10 avril 2009. Ligne rouge pour Henri Meschonnic. « Ligne rouge pour Henri Meschonnic.» « Ligne rouge pour Henri Meschonnic.»« De Tokyo : Serge Pey et Chiara Mulas dédieront à Henri Meschonnic leur performance Poésie Action, ce soir à 19 heures, à l'Institut franco-japonais.» Je cite Serge, ici avec Chiara dans la Brasserie de l'Institut, arrivés de Kyoto ce midi, saisis au milieu de la préparation de leur performance, et se remettant assez mal de la nouvelle que je venais de leur apporter... Derrière eux, le soleil, la scène qui les attend. Il y a des tomates qui mûrissent et une dorade rouge au frais. 20:45, après les superbes performances dont voici un extrait vidéo (mais j'y reviendrai). Courrier d'Anne-Elisabeth Halpern : « Chers tous, Nous n'entendrons plus notre ami Henri Meschonnic, ni son bon rire. Le "Voyageur de la voix" qu'il disait être a terminé son périple et nous en avons du chagrin. Il a accompagné et soutenu affectueusement L'improviste depuis le tout début, nous donnant Combien de noms qui fut le deuxième livre de notre catalogue. Nous avons été heureux de rééditer Voyageurs de la voix et sommes tristes que l'aventure s'arrête là. Nous pensons à Régine, sa femme et à tous les amis. L'inhumation aura lieu mardi 14 avril 2009 au cimetière du Père Lachaise (Paris) à 15 heures à l'entrée principale du cimetière, boulevard de Ménilmontant. Puis à partir de 18 heures : à l'IMEC, Institut mémoire de l'édition contemporaine 174 rue de Rivoli - 75001 Paris entrée dans la cour code rue 7823 - code cour 6943 2e étage Anne-Elisabeth Halpern Editions L'improviste » * *

* Quant à nous, encore vivants, l'esprit claudicant, avions déjeuné au Saint-Martin. Insolent soleil toute la journée. Continuation du travail, comme un moteur qui tourne à vide. Constance m'écrit sur ce qu'elle constate dans l'édition, les expériences en cours, les espoirs malgré le milieu moribond. Et tiens ! Encore un cavalier seul qui veut se faire foudroyer dans l'orage. Cette fois c'est Le Robert qui se jette dans le payant, alors qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut depuis des années. En plus ce n'est même pas pour une acquisition, c'est pour un abonnement ! Je ne prédis rien mais je leur souhaite une déculottée en forme de dépôt de bilan. Car c'est vraiment prendre les gens pour des cons.  Mais

revenons à l'essentiel, dans le jardin de l'Institut, à

la nuit tombée. La performance de Serge et Chiara s'est

déroulée en quatre parties, chacune accompagnée de

textes de Serge. D'abord, au rythme des chaussures bardées de

noix, un texte sur le vide, l'oiseau, l'homme, pendant que Chiara

accouche d'une dorade rouge dont elle fait un ikebana de seringues

plantées, puis c'est la grande séance des tomates,

écrasées sur les feuilles à mesures qu'elles sont

lues par Serge, Chiara toujours silencieuse, — « Quand on mange une tomate, on mange un mot indien »

— et maculées, suivie de lecture de textes manuscrits,

plus cinglants, ponctués au marteau par le bris des vitres qui

les couvraient, enfin, chacun se lavant à la fontaine d'une

grande éponge jaune dans un seau rouge, des textes sur l'eau et

nous. Mais

revenons à l'essentiel, dans le jardin de l'Institut, à

la nuit tombée. La performance de Serge et Chiara s'est

déroulée en quatre parties, chacune accompagnée de

textes de Serge. D'abord, au rythme des chaussures bardées de

noix, un texte sur le vide, l'oiseau, l'homme, pendant que Chiara

accouche d'une dorade rouge dont elle fait un ikebana de seringues

plantées, puis c'est la grande séance des tomates,

écrasées sur les feuilles à mesures qu'elles sont

lues par Serge, Chiara toujours silencieuse, — « Quand on mange une tomate, on mange un mot indien »

— et maculées, suivie de lecture de textes manuscrits,

plus cinglants, ponctués au marteau par le bris des vitres qui

les couvraient, enfin, chacun se lavant à la fontaine d'une

grande éponge jaune dans un seau rouge, des textes sur l'eau et

nous.Les applaudissements sont nourris, l'émotion sensible. Déplacement vers un banc qui entoure un arbre et sur lequel Seiji Shimoda s'est juché, rétro-éclairé pour nous présenter vingt bonnes minutes de ralenti d'oiseau, tantôt sifflant, tantôt comptant ses doigts. Une réflexion vivante sur notre ontologie aviaire.  Puis

dans l'Espace Images pour assister au troisième acte, une

transubstantiation. Tokio Maruyama suspend une minuscule chaise sur un

pendule temporel, s'assied sur une chaise à sa taille et

s'entoure la tête d'une cordelette enroulée à terre

et qui découvre, tandis que la tête devient une pelote de

souffle rauque, un planisphère... Toujours assis, il se juche

sur des circonvolutions cervicales... jusqu'à tomber en

arrière. Puis

dans l'Espace Images pour assister au troisième acte, une

transubstantiation. Tokio Maruyama suspend une minuscule chaise sur un

pendule temporel, s'assied sur une chaise à sa taille et

s'entoure la tête d'une cordelette enroulée à terre

et qui découvre, tandis que la tête devient une pelote de

souffle rauque, un planisphère... Toujours assis, il se juche

sur des circonvolutions cervicales... jusqu'à tomber en

arrière.Et c'est le dénouement. Encore faut-il que quelqu'un l'aide... Son visage est fort marqué. On le félicite. T. et moi rentrons sans attendre les mondanités, très impressionnés par cette inoubliable soirée. |

| Samedi 11 avril 2009. Le web, palpable émotion. Ça recommence : levé à 5h30 pour finaliser les notes du cours qui commence à l'Institut. Beaucoup de temps consacré à la géographie et au vocabulaire des poissons, oiseaux, arbres... Je souhaite la bienvenue à celles et ceux de mes étudiant(e)s de ce matin qui viendront ici chercher quelques références supplémentaires. Le glossaire sera bientôt en ligne. En attendant, voici quelques pistes :

Pas de déjeuner au Saint-Martin, T. étant retenue aux cérémonies des 500 ans de son temple familial. Je déjeune en compagnie d'un excellent Ce soir ou Jamais, celui de jeudi. Pensez ! Amusant débat sur la police et les casseurs, excellent entretien avec Alain Badiou, et, moins intéressant, débat bloqué sur la Turquie et l'Europe. Sieste, pour finir ma nuit. Soirée tranquille avec quelques épisodes de Grey's Anatomy. Un peu de courrier. Dans le web, palpable émotion de la disparition d'Henri. La tristesse revient, comme le noir la nuit. |

| Dimanche 12 avril 2009. Interstices d'hésitation et de méprise. Recherchant les dates de quelques émissions de radio sur Le Clézio (voir billet d'hier, posté cet après-midi), je tombe en arrêt devant une page de la galaxie France Culture qui avait échappé à ma coutumière vigilance. Il s'agit d'un enregistrement d'Anne Roche, Franck Wagner et Bruno Blanckeman au Lieu Unique de Nantes, parlant de l'hétéronymie chez Volodine (enregistrés en novembre 2008 et diffusés dans les Sentiers de la Création le 9 mars 2009). Je le télécharge et le transcode (passant de plus de 60 Mo à 17 Mo, ce qui est largement suffisant pour ce type de son). Où ça boucle ironiquement, c'est qu'à un moment Anne Roche parle de reconnaître grâce à l'écriture un auteur sous un nom d'emprunt, et qu'elle dit qu'une chose dont elle est sûre, au moins, par exemple, c'est que Volodine n'est pas Le Clézio... Pas très gentil, en effet. Mais pas complètement vrai, non plus... Promenade dans la tiédeur nouvelle et la Kagurazaka dominicale. Reprise des enregistrements, puisque la vie continue. Reconnaissances à Mandiargues dans Surpris par la nuit de vendredi. L' ACR du 5 sur Guy Debord, ni retour ni réconciliation. Dîner avec The Kingdom (Le Royaume, Peter Berg, 2007). Éthiquement ambigu et critiquable, mais cinématographiquement assez réussi. C'est dans les interstices d'hésitation et de méprise interculturelle que quelque chose nous atteint. |

| Lundi 13 avril 2009. Nouvelle brique dans le labyrinthe. Hmmmpf... Le monde ne s'est pas arrêté, à ce que je vois. Il aurait dû, peut-être... Je n'étais plus très motivé. Quelques heures durant. Le contrecoup. Mais non. Des voisins de l'immeuble friqué ont fait la fête une bonne partie de la nuit, sont sortis à dix sur leur terrasse pour chanter en anglais à tue-tête à deux heures du matin, d'autres ont réorienté leurs spots de balcon sur nous, comme si on était la Tour Eiffel, tandis que la clochette du quatrième n'est sans doute en veilleuse que pour quelques jours seulement. Mais c'est ça, vivre en centre-ville. Et ailleurs c'est autre chose, j'imagine, la basse-cour, les avions, les antennes, une cour d'école, des vagues, le vent. Tout n'est pas pire. Lève-toi et fais du thé. Et bosses. Même si ça ne rapporte pas beaucoup. (D'ailleurs, qu'est-ce qui rapporte, aujourd'hui ?) Et lis, dans des interstices, des angles de l'emploi du temps. « On résistait de façon un peu vaine mais on résistait quand même. On ne ratait pas une occasion de fêter, n'importe quoi, donner des prix, encourager les apprentis. Ainsi, en 1942, lors d'une remise de médaille, on avait coloré les arums qui décoraient la table en bleu, blanc et rouge. Les Allemands, statures de demi-dieux face aux femmes et aux vieillards, arme à la hanche, ont souri et les fleurs ont fané très rapidement — des colorants pour peaux sur des végétaux, c'est assez corrosif — mais on avait ainsi l'impression de se raccrocher au grand train de l'Histoire.» (Laure Limongi, Le Travail de rivière, p. [60]) Jusqu'au moment de regarder en dînant avec T. deux épisodes de Grey's Anatomy, la série la plus addictive que j'aie jamais connue. Et on regarde toujours ensemble, pour partager nos impressions, commenter, revoir ensuite des passages, ce qui pose une nouvelle brique dans le labyrinthe de notre culture — alors que je sais combien mes propres amis dégoisent parfois sur ces séries (mais pas tous, fort heureusement, même si les résumés dans les pages web sont pathétiquement mauvais). Cette fois, l'hôpital est évacué parce qu'un crétin amoureux des armes (pléonasme) s'est logé une munition de bazooka dans le thorax. Non explosée — sinon il ne serait même pas là. |

| Mardi 14 avril 2009. L'agneau, causant pédagogie. Shinkansen pour aller au boulot, comme un mardi. Aujourd'hui non plus, le paysage n'est guère intéressant. Grisaille et rideaux de pluie. Et beaucoup d'éternueurs dans cet espace confiné — des qui ont cru que le printemps était arrivé et dont l'organisme intoxiqué essaie maintenant de se venger en contaminant les autres. Au bureau, paquet Amazon avec la nouvelle édition japonaise du film Hiroshima mon amour — ce qui veut dire, pour mes étudiants, avec les sous-titres en japonais (en espérant que ça a été bien traduit). Également, l'album de photos d'Emmanuelle Riva pendant son séjour et une édition japonaise des Poèmes de la bombe atomique de Toge Sankichi (prononcer Tôgué). Et aussi, justement j'en parlais hier, le volume Écrivains en séries, chez Léo Scheer, que je n'ai pas le temps d'ouvrir à cause des cours (mais ça viendra, Laure, tu le sais, et encore merci !). Et puis, après les cours, la reprise en main du blog des cours. Nouveaux documents et identités des nouveaux étudiants à créer, courriers à envoyer. Dîner chez Rhubarbe, un bon couscous à l'agneau, causant pédagogie, littérature, cinéma et même séries télévisées... À Grey's Anatomy, on me répond par Nip/Tuk. Comme quoi... Soirée à vider les derniers cartons que je veux plier et dont je serai débarrassé demain. Dans l'un d'eux, des photos, beaucoup. Sur certaines, Henri Meschonnic, en 1995, en 2002, en 2003, avec le même sourire interrogateur, moteur. Quinze heures — justement, ici, il est un peu plus de vingt-deux heures. « [...] Un poème est un acte de langage qui n’a lieu qu’une fois et qui recommence sans cesse. Parce qu’il fait du sujet. N’arrête pas de faire du sujet. De vous. Quand il est une activité, pas un produit. Manière plus rythmique, plus langage, de transposer ce que Mallarmé appelait "authenticité" et "séjour". Séjour, terme encore trop statique pour dire l’instabilité même. Mais "la seule tâche spirituelle", oui, je dirais encore oui, dans ce monde emporté par la vulgarité des conformismes et le marché du signe, ou alors renoncer à être un sujet, une historicité en cours, pour n’être qu’un produit, une valeur d’échange parmi les autres marchandises. Ce que la technicisation du tout-communication ne fait qu’accélérer. Non, les mots ne sont pas faits pour désigner les choses. Ils sont là pour nous situer parmi les choses. [...] » (Extrait de son Manifeste pour un parti du rythme, 1999) |

| Mercredi 15 avril 2009. Poids et mesures sont pipés. Premier cours de lecture / prononciation / phonétique de 2e année. La question est toujours : comment leur vendre la nécessité d'apprendre l'alphabet phonétique ? Qu'ils en soient, là, tout de suite, convaincus. En leur montrant que ce n'est pas un auxiliaire de connaissance de la langue, mais un moteur. Que son utilisation réussit à produire une compréhension motivante là où les exercices de discrimination et répétition orales n'ont au mieux installé qu'une habitude pavlovienne. La réponse n'est pas toujours évidente. Pour cette fois, je dirais... 80 % de réussite. Déjeuner d'un panini sur un banc du parc, devant la fontaine, avec Andreas. À la radio, il est beaucoup question de Maurice Druon. Paix à son âme. Ou bon débarras. C'est selon. Désolé pour ses proches. Pour ma part, je ne le connais guère, et n'en admirerais, a priori, que le Chant des partisans, qui n'est pas seulement de lui. Mais je remarque, et c'est déplaisant, qu'il y a vraiment deux poids de mesures dans les médias dits audio-visuels. La presse papier a fait son boulot, le web aussi, mais il n'a pas du tout été question d'Henri Meschonnic dans les journaux télé et radio. Alors qu'à mon avis, Meschonnic est immensément plus important pour les langues, la littérature, la poésie que ne le sera jamais Druon. Poids et mesures sont pipés. Pour la radio et la télé, une chanteuse pop, un acteur sexy ou un barbon de l'Académie française aura toujours plus de surface médiatique qu'un grand linguiste poéticien et poète. C'est regrettable, décevant. Je mets mon mouchoir là-dessus et je maudis les médias audio-visuels. Passage à l'Alliance pour recevoir une dédicace que Serge Pey avait laissée pour moi avant de partir à Kyoto, sans savoir qu'on se reverrait le vendredi à Tokyo. À l'appartement à 17 heures pour attendre deux déménageurs qui viennent récupérer une bonne trentaine de cartons repliés. Ils téléphonent à 17h02 et sont là à 17h17. Ce qui fait que je suis libre tôt pour aller au centre de sport, juste à côté. Et retrouver le plaisir de transpirer en pédalant, cette fois avec le Voyage à Rodrigues qui élargit et décode une bonne partie du Chercheur d'or, avec un tout autre point de vue. Une résurrection. Tout en regardant encore une fois Hiroshima mon amour, pour repérer des passages à étudier image par image, je parviens enfin à restaurer le système de mon ordinateur portable — qui date de 2002 ! Pas utilisé pendant des mois, le rallumage, il y a deux semaines, s'était avéré problématique : le safe mode s'imposait — mais pour faire quoi, sans idée de ce qui clochait et sans connexion ?... Ce soir, en lisant bien le message d'une boîte surgie au démarrage du safe mode, je vois qu'il est possible de restaurer un état antérieur. Remontant le petit calendrier qui affiche les dernières modifications, je décide d'essayer la réinstallation de l'état d'avant l'installation automatique du dernier service pack de Windows. Et ça marche !... Et c'est même mieux sans connexion, sans doute. Je vais désactiver les mises à jour ; sur cette machine, ça ne sert plus qu'à créer des pannes. |

| Vendredi 17 avril 2009. Fermeture du col en cas de vent frais. Repos. Ménage. Spaghettis et chou-fleur à la sauce hollandaise (simplifiée, sans jaune d'œuf). C'est venu comme ça. Sortie pour des courses dans le quartier, encore avec ma nouvelle veste... L'évoquant, cette nouvelle veste de voyage Baracuta qui me plaît beaucoup, je m'aperçois que la séquence de la sortie à Ginza, durant laquelle je l'ai achetée, lundi, a complètement sauté du journal. Ce qui maintenant m'étonne fort. Qu'est-ce qui a bien pu faire disparaître de la sorte une si grande partie de la journée ? Pas même un mot ni une image ne me sont revenus mardi quand j'ai voulu coucher quelques lignes. Est-ce le début irréversible d'une maladie dont le nom m'échappe ?... Est-ce la progression sournoise d'un désintérêt pour le journal, et pour le web en général, qui se manifeste actuellement par la remise de la rédaction au lendemain puis au surlendemain et ainsi de suite ? Ou simple et inconsciente sélection des priorités ? Reprenons... Lundi, T. et moi sommes donc allés à Yurakucho, d'abord pour un accessoire d'électro-ménager à Bic Camera. Puis, après des cartes postales chez Ito-ya (et retrouvant cela, je commence à comprendre...), sommes allés prendre un excellent café chez Neuhaus, chocolatier avec un coin café, excellents fauteuils (et moins prétentieux que Charpentier sur le même trottoir). Puis, tandis que T. est allée voir son bottier pour lui commander une nouvelle paire de chaussures d'été (je le rappelle, moins chères que les grandes marques pourtant moins bien faites), je suis monté au 5e étage de Matsuya Ginza pour des vestes point trop formelles. Et j'ai trouvé plusieurs modèles qui me plaisaient, dans un rayon précisément de travel jackets — n'étant rien d'autre moi-même qu'un voyageur. Avec un budget réduit. Après essais, T. m'a rejoint pour choisir cette bleu marine en coton, poches extérieures à rabat, patte de fermeture du col en cas de vent frais. Puis T. a fait les soldes à son étage, trouvé un jean et une jupe et nous sommes rentrés. C'est bien après Grey's Anatomy, juste avant de nous coucher, que je me suis décidé à redescendre sur Terre et à écrire une carte de condoléances à Régine, l'épouse et la muse d'Henri Meschonnic. Carte écrite d'une traite, que T. a contresignée et que j'ai postée mardi matin. Mais dont la rédaction... Non... Dont le mouvement d'écriture, le remuement de pensées pendant la rédaction m'a profondément creusé le moral. Et dérangé le sommeil. Serait-ce alors la vraie cause du trou de mémoire ? Ou est-ce que je surinterprète déjà ? |

| Samedi 18 avril 2009. Petit lyrisme de paradis perdu. 5h30. Comme dirait Alain. Dont il sera question. Pour l'heure, notes sur Le Clézio, Le Chercheur d'or, pages 24-28 : la mère, portrait et enseignement côté culture occidentale, ou à l'occidentale, et francophone, l'enfant qui deviendra narrateur avait déjà une « belle écriture », y voir de l'autobiographique, concept téléphoné... Mais en effet, une belle écriture qui frôle les événements et les sensations et nous laisse produire le sens, le poids. Les étudiants sont d'accord. Puis pages 35-39 : la cellule familiale comme recluse dans ce trou perdu, branche méprisée de l'arbre colonial blanc parce qu'en trop grande empathie avec les Noirs, paradis du petit Alexis, n'a pas les mêmes idées que la branche urbaine, donc conformiste, raciste, et friquée, mais la déchéance approche, d'abord, pour les enfants, par le mystère de mots qui ne sonnent pas très joyeusement à leurs oreilles : banqueroute, hypothèque, saisie, etc. Déjà, en 1890... Les crises, ça n'est pas nouveau, dit sans le dire Le Clézio. Là encore, le texte ne nomme pas les choses, il les suggère par la sensibilité de l'enfant que l'adulte reconstruit. Puis second volet de l'éducation, côté nature, avec Denis, l'autochtone noir, justement, qui sait tout de son milieu, les noms des fleurs, des oiseaux, etc. — et c'est là, justement, que l'écriture leclézienne ne sait pas ou ne sait plus faire autre chose qu'une plate énumation visant à petit lyrisme de paradis perdu, là où Volodine, dans Le Nom des singes, commence, justement, la construction littéraire... À préparer pour la semaine prochaine : les pages 60-64, 66-68, 77-88. Pour le 5 mai, les pages 109 à 119. Pour le 16 mai, les pages :126-131, 137-139, 161-168, 183-185. Déjeuner au Saint-Martin avec T., il y a du lapin en gelée ! Puis on se sépare dans la montée de la gare, après avoir compté les tortues revenues dans le déversoir en contrebas, après leur hibernation, dit-on, couvrant par ce pieu mensonge pour petits enfants je ne sais quels parcours souterrains en vue d'un plastiquage général de la ville qui ne saurait tarder. Onze ! Et pas des p'tiotes ! Se pavanant dans la cascade, l'air de rien. Quatorze, me dira T. plus tard, quand, après ses courses, elle les aura recomptées, les retardataires ayant sans doute dû se délester quelque part de leurs excédents d'explosifs... Et toujours l'aigrette blanche, bien sûr. Maison franco-japonaise pour l'après-midi du colloque Proust. J'aime bien l'exposé de Risa Aoyagi sur la science cérébrale, qui oscile entre l'état des connaissances sur la mémoire au temps de Proust et un état quand même assez vague des sciences cognitives d'aujourd'hui. Et puis l'exposé d'Antoine Compagnon m'enthousiasme, pour une fois, par la fraîcheur, encore humides, à peine écloses, de ses recherches sur Stendhal chez Proust — où il n'y a à vrai dire pas grand-chose, mais un presque rien qui mérite quand même d'être creusé, des fois que Proust nous aurait caché des choses... En tout cas, c'est sûr, il avait acheté HB, le pamphlet biographique de Mérimée sur Stendhal ! Cocktail dans les appartements du directeur, dont l'accueil est tout à fait cordial et attentif. Où n'est pas montée Daniela mais où je retrouve Corinne, des Copyrights, comme si on s'était quitté hier. Elle est avec quelqu'un de la SACD, qui cherche à faire jouer des pièces françaises. En ce moment, de Pierre Notte, qui fera aussi une conférence lundi. Je lui parle de Mes Gaillards, d'Alain Sevestre, elle a dit qu'elle connaissait. Elle était subjuguée, Sandrine, — positivement — qu'à Tokyo quelqu'un lui parle de Mes Gaillards, comme ça, de but en blanc, dans les appartements du directeur de la Maison franco-japonaise. Mais c'est comme ça. Et aussi, dans le métro, j'ai entamé Belle-Méduse, de Manuela Draeger... |

| Dimanche 19 avril 2009. La condescendance s'inviterait. Grasse matinée. Après-midi au colloque Proust, qui finit plutôt bien : Francine Goujon sur le japonisme, Nathalie Mauriac Dyer sur Carpaccio et Kazuyoshi Yoshikawa sur Gozzoli, et chacun avec son Powerpoint, s'il vous plaît ! Ce qui fait qu'on voit de quoi on parle. Je ne me suis même pas endormi, tellement c'est intéressant. Comme hier. Ceci dit, l'échelle génétique et microscopique à laquelle travaillent beaucoup de ces spécialistes les constitue en une sorte de secte qui a peu de chance d'atteindre un large public — ce qu'ils ne souhaitent pas, je pense (sinon, ils auraient cherché les moyens d'avoir une traduction simultanée). Je pars sans prendre le temps de saluer Compagnon ou Yoshikawa, qu'ils m'en excusent. En fait, ils s'entourent et se congratulent déjà bien les uns les autres, la quinzaine qu'ils sont, se donnent rendez-vous l'an prochain à Kyoto pour le colloque suivant, où presque les mêmes se retrouveront. Les propos forcément latéraux d'un non-proustien, même laudateurs, ne pourraient pas les intéresser. Ce serait même un peu inconvenant, la condescendance s'inviterait. Il faut savoir se retirer... Et puis il fait encore beau dans les rues d'Ebisu, j'ai des courses à faire au Seiji Ishii de la gare d'Ebisu avant de rentrer. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sorti de l'univers post-exotique où Manuela Draeger, la Québecoise, m'a entraîné depuis hier... Ces derniers temps, Proust me passionne moins que Volodine, on l'aura compris. Et même moins que Grey's Anatomy dont deux épisodes m'attendent à la maison. J'entends déjà les dents grincer. Un tel rapprochement ! Une honte ! Un scandale ! (Mais dites-vous que dans cent ans, il y aura des thèses et des colloques sur ces séries...) La trame de Belle-Méduse repose sur la possibilité de transmettre des descriptions d'odeurs à une méduse géante qui bouche l'estuaire d'une ville. Cela donne de joyeuses tentatives dont j'extrais : « Une odeur de vieille mémé championne de tir à l'arc » (p. 27), « Une odeur de cousin de province sur le départ » (p. 41). Mais quelle ne fut pas ma surprise en arrivant à ce passage ! « J'ai essayé de me rappeler cette Sheewa Gayanlog qui avait été une camarade de classe. Ce qui me venait à l'esprit, c'était l'image d'une ourse blanche. Mais oui, bien sûr, je l'avais connue. Une grosse ourse blanche, avec une houppe de poils gris souris à la naissance de la poitrine. Pas toujours très aimable, très mauvaise en électricité et en travaux manuels, comme moi, et interrompant ses interlocuteurs pour leur raconter ses rêves comme si elle venait juste d'en sortir. Il m'a semblé me rappeler qu'un jour elle s'était disputée avec notre professeur de couture et qu'elle l'avait mangé, ce professeur, mais le souvenir était plutôt lointain et flou.» (Manuela Draeger, Belle-Méduse, Paris : L'École des loisirs, 2008, p. 32-33) Les post-exoticiens auront déjà repéré que rêve et ourse blanche pouvaient venir de Des Anges mineurs (sans Sophie Gironde, sauf que ce serait son estuaire... voir mon étude de l'année dernière), tandis que manger son professeur serait un clin d'œil intertextuel au premières pages de Jorian Murgrave, où le professeur n'est pas de couture mais de brègne. |

| Lundi 20 avril 2009. La planche pour élever l'esprit. Sortie pour la banque. On doit payer aujourd'hui les billets d'avion pour la mi-août. Je trouve que c'est un peu tôt mais les règles changent tout le temps. Ou alors, c'est nous qui sommes en avance, cette année. Tiens, les surtaxes carburant ont baissé par rapport à ce qu'on nous avait annoncé il y a trois semaines. Ce qui me déplaît, juste, c'est de penser que pendant quatre mois quelqu'un va jouer au yoyo avec l'argent que je viens de verser. Ah, qu'il doit faire bon être du côté de ceux qui font les règlements ! (Quoique...) Passage à l'Institut pour rendre trois livres et deux dévédés. Puis à la MFJ (encore) pour la conférence de Pierre Notte et Koji Suzuki, La Comédie française hier et aujourd'hui. L'auditorium est plein à craquer. Beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais il y a toujours des détails nouveaux, ou croustillants. Par exemple, de savoir qu'Olivier Py, tout directeur de l'Odéon qu'il soit, s'est vu refuser par le comité de la Comédie française l'entrée dans le répertoire de la pièce qui lui avait été commandée. Ou qu'après avoir été traîné par Carla au Français voir une pièce de Lagarce (Juste la fin du monde), Sarkozy aurait déclaré qu'il n'est pas normal qu'on y vienne pour s'emmerder... Muriel Mayette a encore du pain sur la planche pour élever l'esprit du premier personnage de l'État. Me suis inscrit sur Twitter. À force d'en entendre parler... Pour moi, c'est toujours un triple objectif qui me guide dans ces essais de nouvelles fonctionnalités du web 2.0 : d'abord pour moi, comme ça, l'air de rien, ensuite pour la communauté Litor, déjà bien élargie dans mon esprit, plutôt l'esprit Litor, en fait, enfin, pour la communication avec mes étudiants, l'extension des apprentissages de cours et le soutien de la motivation estudiantine. Pour débuter, j'y retrouve un petit cercle sécurisant : Alexandre, Laure, François, Christine,Arnaud, Constance... |

| Mardi 21 avril 2009. N'aborder qu'obliquement. Dans le train, essai de prospective thématique et structurelle avec Le Chercheur d'or. Par exemple, rassembler des citations attestant d'une symétrie ontologique, qui consiste à construire et accumuler tout une partie de sa vie pour ensuite détruire l'acquis et des restes se dépouiller, jusqu'à se retrouver sans rien pour mourir à l'endroit même où l'on est né. Ça ne vous rappelle rien ? Sans le décor mauricien, les insolations et le racisme quasi esclavagiste, on dirait bien le Bartlebooth de Perec (La Vie mode d'emploi, 1978)... Non que Le Clézio ait copié Perec. D'ailleurs, comment le copier ? Mais l'idée de symétrie ontologique est tellement séduisante ! Tiens, il y a peut-être des antécédents. Si mes honorables lecteurs veulent bien fouiller leur mémoire. Ai reçu un carton de dévédés commandés la semaine dernière par Amazon Japon. Super rapide. Que des récentes éditions japonaises de films français (Truffaut, Kieslowski, Rivette, etc.), à l'exception d'un film américain, House of Bamboo (Samuel Fuller, 1955), que je regarderai ce soir et qui ne me laissera sans doute pas un souvenir impérissable — sinon d'étonnants plans tournés dans le Tokyo d'alors, trois ans avant ceux de Resnais à Hiroshima, pour avoir une base de comparaison. Cours de conversation où, grâce aussi au blog des cours, on dégage les cinq ou six sujets qui feront le semestre. Je commence par l'immigration, sujet que je peux n'aborder qu'obliquement (puisqu'une de nos collègues en traite dans son séminaire de sociologie) en m'attachant surtout au vocabulaire et à la prononciation (ne pas confondre « immi- » et « émi- », ne pas mélanger immigrés réguliers, clandestins et Français issus de l'immigration — ce qui fait d'ailleurs de moi ici un double immigré, de France, et issu d'Espagnols. Ça m'a fait réfléchir. Souvenir (dans ma soirée sans connexion). « Il arrive aussi que des philosophes français importent l'arme ou lui impriment un brevet national quand ils ont les mêmes ennemis, des « ennemis de l'intérieur ». On pourrait en donner bien des exemples. Cette panoplie d'enfant ne comporte qu'un seul et pauvre dispositif polémique. Son mécanisme se réduit à peu près à ceci : « Ah ! vous vous posez des questions au sujet de la vérité, eh bien, dans cette mesure même, vous ne croyez pas encore à la vérité, vous contestez la possibilité de la vérité. Comment voulez-vous, dès lors, qu'on prenne au sérieux os énoncés quand ils prétendent à quelque vérité, à commencer par vos prétendues questions? Ce que vous dites n'est pas vrai puisque vous questionnez la vérité, allons, vous êtes un sceptique, un relativiste, un nihiliste, vous n'êtes pas un philosophe sérieux ! Si vous continuez, on vous mettra dans un département de rhétorique ou de littérature. La condamnation ou l'exil pourraient être plus graves si vous insistez, on vous enfermerait dans le département de sophistique, car, en vérité, ce que vous faites relève du sophisme, ce n'est jamais loin du mensonge, du parjure ou du faux témoignage. Vous ne pensez pas ce que vous dites, vous voulez nous égarer. Et voilà maintenant que pour nous émouvoir et nous gagner à votre cause, vous jouez la carte de l'exilé ou du travailleur immigré, voilà que vous alléguez, en français, que le français vous a toujours été langue étrangère ! Allons donc, si c'était vrai, vous ne sauriez même pas le dire, vous ne sauriez si bien dire ! » (Je te fais remarquer un premier glissement: je n'ai jamais parlé, jusqu'ici, de « langue étrangère ». En disant que la seule langue que je parle n'est pas la mienne, je n'ai pas dit qu'elle me fût étrangère. Nuance. Ce n'est pas tout à fait la même chose, nous y viendrons.) Que cette scène soit vieille comme le monde, en tout cas comme la philosophie, voilà qui ne gêne pas les procureurs. On en conclura par euphémisme qu'ils ont la mémoire courte. Ils manquent d'entraînement.» (Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l'autre, ou la prothèse d'origine, Paris : Éditions Galilée, 1996, p.17-18) |

| Mercredi 22 avril 2009. Lui effacer une partie vitale. Cours de lecture & phonétique, avec un extrait de texte de Philippe Delerm (que je ne citerai pas, une histoire de secrétaire qui fait barrage, dans le manuel Métro Saint-Michel 2), repérage des réalisations phonétiques de la lettre "e". Démarche expérimentale qui étonne les étudiants (par sa simplicité) (d'habitude, les profs assènent des règles, ne pensent pas à les dégager d'une observation) : on prend les mots un par un, on voit comment le "e" se prononce, ou ne se prononce pas (fins de mots, notamment), et on met les mots dans des colonnes ajoutées successivement, avec des commentaires, des mimiques, etc. Paragraphe suivant à préparer pour la prochaine fois ; on verra si ça suit ou pas. Après un rapide déjeuner, je prends les documents nécessaires et je file à vélo — la pluie d'hier est allée mouiller ailleurs — jusqu'à Motoyama pour, à la banque (pas la même qu'avant-hier, donc), déclarer ma nouvelle adresse et payer mon loyer par transfert bancaire. Je découvre alors, aidé par une charmante assistante, qu'ici le transfert de compte à compte est sans frais, alors que la même opération entre Tokyo et Nagoya m'avait coûté 315 yens le mois dernier. Retour à la fac pour les réunions. j'ai fait mon sport de la semaine et ma BA du mois. À peine le temps de twitter un peu et c'est David qui vient m'apprendre la meilleure de l'année (au moins) : le service informatique de la fac a décidé, unilatéralement, de lui effacer une partie vitale de ses documents en ligne, sous prétexte qu'il occuperait trop d'espace dans le serveur de la fac. Le gars lui a dit — sans savoir que c'était un aveu gravissime — qu'il (n')y avait (que) 10 Go pour l'ensemble des pages persos des profs de toute l'université ! Alors que l'an dernier on nous demandait de justifier notre besoin de connexion à la vidéo en streaming... à des profs de langue... faut quand même avoir la vue basse. Nous voilà maintenant assurés de leur incapacité, doublée d'une faute professionnelle grave (destruction de documents relatifs à l'exercice de notre activité professionnelle). Ça va chauffer ! Ce soir, c'est téléphonages (avec T.) et repiquages. Copie en mp3 du MD numéro 205, d'octobre 2001. J'en vois le bout, de cette série de MD... Comme je l'ai déjà dit, c'était avant que j'enregistre directement les émissions avec Total Recorder. Tiens ! J'entends soudain la voix de... François Bon. Avec Jérôme Meizoz dans les Jeudis littéraires du 4 octobre 2001. Avec une Pascale Casanova très pro (sauf en voitures), ils s'entretiennent, l'un de Mécanique, l'autre de L'Âge du roman parlant. « Après le dîner on montait dans les salons de la Patronne, puis les téléphonages commençaient. Mais beaucoup de grands hôtels étaient à cette époque peuplés d'espions qui notaient les nouvelles téléphonées par Bontemps avec une indiscrétion que corrigeait seulement, par bonheur, le manque de sûreté de ses informations, toujours démenties par l'événement.» (Marcel Proust, Le Temps retrouvé, [1929]) |

| Jeudi 23 avril 2009. Nous ne présiderons pas les jurys du baccalauréat. Suis cassé, après trois cours... Trente minutes gazé devant mon écran à écouter France Info en clicouillant des liens Twitter sur les usines qui ferment, les violences policières, les ministres vulgaires et menteurs. Que du déprimant grave... D'ailleurs, je ne suis même pas en train de me préparer à rejoindre T., il faudra attendre demain. Et puis, sur Fabula, je tombe sur une lettre ouverte de Michel Bernard à Valérie Pécresse qui me redonne du punch, si l'on peut dire, parce que même au Japon, je suis très triste et très choqué par ce qui se passe dans l'université française. En voici un extrait : « Mais rassurez-vous, Madame la ministre : nous n'entendons pas « valider des semestres sans cours ». Nous sommes en grève : pas de cours, pas d'examens ; pas d'examens, pas de diplômes. Les conséquences ? Nous les connaissons autant que vous : les étudiants de cette année, victimes de votre obstination, ne pourront pas valider leur année. Ils devront redoubler l'année prochaine. Par conséquent, il nous sera impossible d'inscrire de nouveaux étudiants. Nous ne présiderons pas les jurys du baccalauréat. Quelques centaines de milliers d'étudiants et de bacheliers vont se souvenir avec émotion de votre passage au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame la ministre.» Ai reçu Ne touchez pas la hache (Jacques Rivette, 2007, d'après Balzac), en retard sur la commande réceptionnée mardi. Film déjà vu, qui me plaît beaucoup, que j'utiliserai un jour pour le séminaire. Vais me le refaire ce soir... Ce qui me rappelle un propos (de qui ?) que Mona Ozouf citait dans une émission de 2001 que je repiquais hier et que je reprends avec mes mots : le XIXe siècle n'était qu'une longue digestion de ce que 1789 et 1793 avaient brusquement apporté inventé cassé transformé (cochez les bonnes réponses). Et justement, voilà que Les Onze sort (Pierre Michon, chez Verdier). Une équipe qui va vite faire le voyage ! |

| Vendredi 24 avril 2009. Toujours garder des doubles. Lessive, ménage, rangement une bonne partie de la matinée. Une première, dans le nouvel appartement (jusqu'à maintenant, je n'étais pas ici le vendredi matin). Du japonais administratif, aussi, une bonne heure. S'agirait que je comprenne le courrier que je reçois et que je remplisse correctement mes formulaires de subventions de recherche. Au bureau pour continuer et faire des photocopies (faut toujours garder des doubles). Mon chef de département me rappelle qu'en principe je dois donner le texte de mon intervention en même temps que la demande de subvention. Mais à chaque fois, c'est tout à fait impossible. Un mois avant, ce n'est toujours qu'une ébauche, une énumération désordonnée entrelardée de citations et de références. Mais on verra dans une dizaine de jours... Déjeuner avec lui, David et un autre collègue. Voici bien longtemps que nous n'étions pas allés chez Downey. Bonne occasion de faire le point sur les crimes de l'informatique (voir mercredi). Sommes d'accord pour négocier souplement plutôt qu'ouvrir des hostilités d'ailleurs possiblement en forme de boomerang. Mais à la condition de faire reconnaître une clause initiale : le service informatique doit être au service de l'enseignement, des enseignants et des étudiants, et non le contraire, comme cela semble être le cas depuis quelques années. Ce qui a pour corollaire que la sécurité ne peut être invoquée pour brider sans discussion les activités pédagogiques. (Je me rappelle d'ailleurs qu'à Paris 3, il y a une quinzaine d'années, ce principe de base posait aussi problème.) Dans le shinkansen, je me replonge dans Projet pour une révolution à New York. Bien que ça date de 1970 et qu'il ne s'agisse pas d'un onze septembre, voilà qui fait réfléchir : « Quelques minutes plus tard, l'immeuble entier s'effondre dans le fracas de l'explosion. (On sait qu'à New York, lorsqu'un bâtiment est la proie des flammes et que les pompiers désespèrent d'éteindre le feu au moyen de leurs lances avant qu'il ne soit communiqué aux constructions voisines, on préfère détruire tout de suite l'immeuble sinistré par un violent dynamitage, dont le souffle fait en une seconde plus de travail que mille tonnes d'eau, suivant un procédé qui fut d'abord expérimenté pour les puits de pétrole.) Je n'ai plus eu ensuite qu'à prendre le métro pour rentrer chez moi.» (Alain Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à New York, p. 83) |